荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究团队近日在异质结太阳能电池领域取得重要进展。他们通过一种创新的“自上而下”加工工艺,成功设计出一种局部前接触电极结构的异质结太阳能电池(Rear Junction Heterojunction Solar Cell, RJ-SHJ),其转换效率达到23.4%。这一成果不仅提升了电池的填充因子(Fill Factor),还显著增强了电池对紫外线诱导降解的抵抗力,为下一代高效太阳能技术的商业化铺平了道路。

图片来源:新闻媒体_光伏电池生产

技术突破:自对准局部接触架构

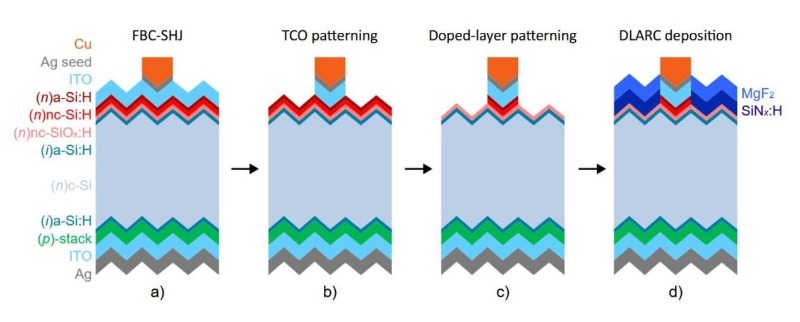

研究团队的核心创新在于开发了一种自对准方法,用于精准定位电池的前接触电极。传统异质结电池通常需要透明导电氧化物(TCO)层覆盖整个前表面以实现电荷传输,但这一设计可能导致光吸收损失和电阻增加。

“我们的方法首次通过局部蚀刻技术,仅保留金属栅线覆盖区域的前接触层,其余部分完全去除,” 研究负责人Sebastian Smits博士向《光伏杂志》解释道。这种工艺利用金属栅线作为掩膜,选择性蚀刻掉非接触区域的TCO层和n型掺杂层,从而避免了对电池机械稳定性的破坏。

关键工艺:纳米晶氧化硅层“屏障”

为实现局部接触的高精度控制,团队在电池的本征层(i-layer)与接触堆叠层之间引入了一层8纳米厚的氢化纳米晶氧化硅(nc-SiOx:H)。这一薄层在蚀刻过程中充当“屏障”,保护下方本征层免受损伤,同时确保接触层的电阻损失最小化。

研究团队提供的技术结构

Smits强调:“nc-SiOx:H层不仅维持了表面钝化效果(防止载流子复合),还避免了因蚀刻导致的填充因子或开路电压下降。”此外,保留的TCO层在窗口区域仍可发挥抗反射涂层(ARC)作用,减少硅与空气界面折射率差异造成的光损失。

图片来源:新闻媒体_双面光伏组件的发电效率受到折射影响

性能优势与潜在应用

效率与稳定性提升

通过局部接触设计,电池的填充因子显著提高,同时紫外诱导降解率降低。这一改进直接提升了电池在户外长期运行的可靠性。

工艺兼容性

该技术基于现有异质结电池生产线,无需复杂掩膜或额外设备,仅需在标准工艺流程中增加蚀刻步骤,降低了规模化生产成本。

多场景适用性

该架构尤其适用于双面发电组件或需要高光利用率的场景,因其窗口区域的高透光性可最大化背面入射光的吸收。

研究团队计划进一步优化接触层的材料组合与蚀刻工艺,目标是将电池效率提升至24%以上。此外,他们正在探索将该技术应用于钙钛矿/硅叠层电池,以突破单结电池的效率极限。这项成果已发表于国际顶级能源期刊,并受到行业高度关注。随着清洁能源转型加速,此类高效、低成本的太阳能技术有望在未来五年内推动光伏发电成本进一步下降。

代尔夫特理工大学的研究再次证明,通过创新结构与工艺设计,传统硅基太阳能电池仍具备巨大的性能提升空间。这项技术不仅为异质结电池的产业化注入新动力,也为全球碳中和目标提供了重要的技术储备。

图片来源:新闻媒体_代尔夫特理工大学无尘实验室