瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究团队在光伏制造领域取得突破性进展。他们创新性地将TOPCon太阳能电池生产中的两个关键高温步骤合二为一,开发出“共退火”新工艺。这项技术不仅简化了生产流程,更显著降低了制造成本,为光伏产业带来重大利好。

图源网络

传统工艺痛点

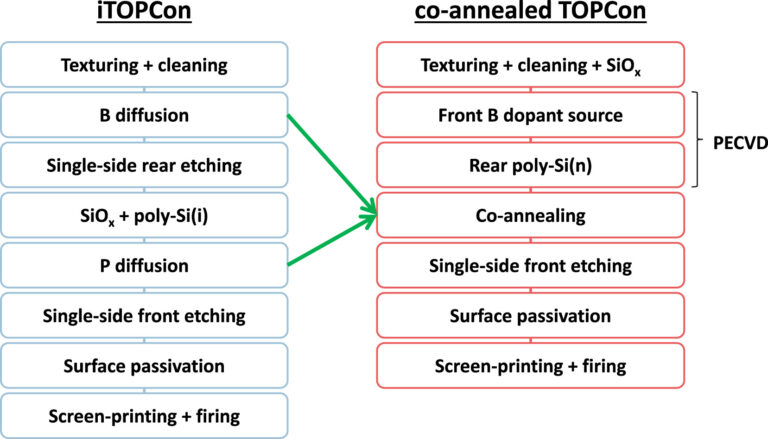

需独立进行正面发射极形成(沉积硼硅玻璃层 - BSG)和背面钝化接触制备(高温扩散硼原子)两个高温步骤。其流程复杂、能耗高且设备投入大。

创新解决方案

革命性“共退火”工艺:在通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术同时在电池正反面沉积掺杂层后,仅需一次高温处理即可同步完成正面发射极形成与背面钝化接触的激活。

核心优化 - 氧气驱动(Drive-in):研究团队在共退火环节创新性引入氧气环境下的驱动步骤。负责人蒂博·沙勒(Thibault Schaller)强调:“这一改进是降低发射极复合损失、提升其与工业化金属化工艺兼容性的关键。”

图源网络

性能与成本双突破

优异发射极性能:新工艺成功制备出表面浓度为2.2×10^19 cm⁻³、深度达880nm的硼发射极。此参数完美兼容工业主流的丝网印刷及银浆/铝浆烧穿金属化工艺。

显著降本潜力:工艺步骤减少直接带来设备投入、能耗及生产时间的下降。沙勒特别指出,该技术对厂房设备成本高昂的国家和地区意义尤为重大,有望缩短能源回收期。

效率目标明确:团队致力于在实验室环境中实现转换效率超过24% 的共退火TOPCon电池概念验证。

挑战与前景

当前研究也发现共退火后钝化质量存在不均一性,需要进一步优化。然而,该工艺在硼浓度分布、钝化质量和接触电阻率方面已展现出强大潜力。

作为PERC技术的升级方向,TOPCon凭借更高的理论效率极限(接近29%)和与现有产线较好的兼容性,被普遍视为下一代主流光伏技术。此次EPFL的工艺创新直击TOPCon制造成本痛点,有望加速其产业化替代进程。

这项发表于光伏领域顶级期刊《Solar Energy Materials and Solar Cells》的研究,标志着TOPCon电池向更高效率、更低成本迈出了关键一步。随着工艺的持续完善,精简高效的“共退火”技术有望重塑下一代高效太阳能电池的制造格局,加速光伏发电的普及进程。