硫化铜铟(CuInS₂,简称CIS)是一种I-III-VI₂族黄铜矿结构半导体材料,凭借其优异的光电特性和环境友好性,在光伏领域被视为极具潜力的薄膜太阳能电池材料。其主要技术优势如下:

图源网络

光伏材料界的“潜力股”为何迟迟无法商用?

硫化铜铟(CuInS₂)多年来被视为光伏领域的明日之星,可通过改变硫元素含量,在n型和p型半导体间自由切换,其能带隙更是完美匹配太阳光中最强的可见光谱段。

然而,尽管全球科学家尝试了形态工程、异质结构建等多种策略,硫化铜铟电池却始终困在实验室,商业化之路步履维艰——核心问题在于光电转化效率不足。

图源网络

中科院团队巧解“纳米天梯”密度难题

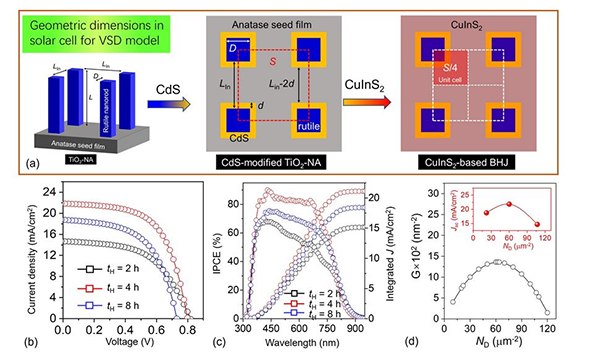

中科院合肥物质科学研究院的研究团队独辟蹊径,将目光投向二氧化钛纳米棒阵列(TiO₂-NA)。传统工艺中,纳米棒的密度、直径和长度相互制约,牵一发而动全身,成为提升器件效率的瓶颈。

“就像调整梯子横档间距时,整架梯子的结构都会变形——传统方法正是如此。”研究团队解释道。

神奇解法:延长水解孕育“种子”

团队突破性地延长了前驱体薄膜的水解时间,使更长的“凝胶链”自组装成更小的锐钛矿纳米粒子。这些纳米粒子在水热反应中就地转化为金红石相晶体,成为纳米棒生长的“种子”。通过精准控制水解阶段,首次实现了纳米棒密度的独立调控!

图源网络

效率突破10.44%!模型揭示成功奥秘

将这种密度可控、直径和高度恒定的TiO₂-NA薄膜集成至低温加工的硫化铜铟电池后,光电转化效率一举达到10.44%(AM 1.5G标准光照下)。

团队建立的“体积-表面-密度”(VSD)模型清晰揭示:纳米棒密度与间距的优化,显著增强了光捕获能力、电荷分离效率及载流子收集效果。

“这项研究打通了宏观工艺调控-微观结构演化-器件性能优化的全链条系统。”科学家们强调。

光伏新材料商业化曙光初现

这项发表于材料学顶刊《Small Methods》的研究,不仅为硫化铜铟电池突破效率瓶颈提供了关键技术,其首创的纳米结构密度解耦调控策略,更将为新一代光电器件设计开辟全新路径。

当中国科学家在纳米世界架起密度可调的“光电天梯”,曾被寄予厚望的环保光伏材料,终于向着商业应用的曙光迈出关键一步。